ビジネスモデルキャンバスの作り方|事例に基づいた作り方と活用法を解説

「ビジネスアイデアはあるけれど、次のステップに進む勇気がない」

「次に何をしたら良いか分からない」

など、ビジネスアイデアを持っているものの、なかなか形にできないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが、ビジネスモデルキャンバス(BMC)によるアイデアの整理です。

ここでは事業開発初心者向けに、ビジネスを前に進めるためのビジネスモデルキャンバスの作成・活用・見直しの方法を事例とともに解説します。

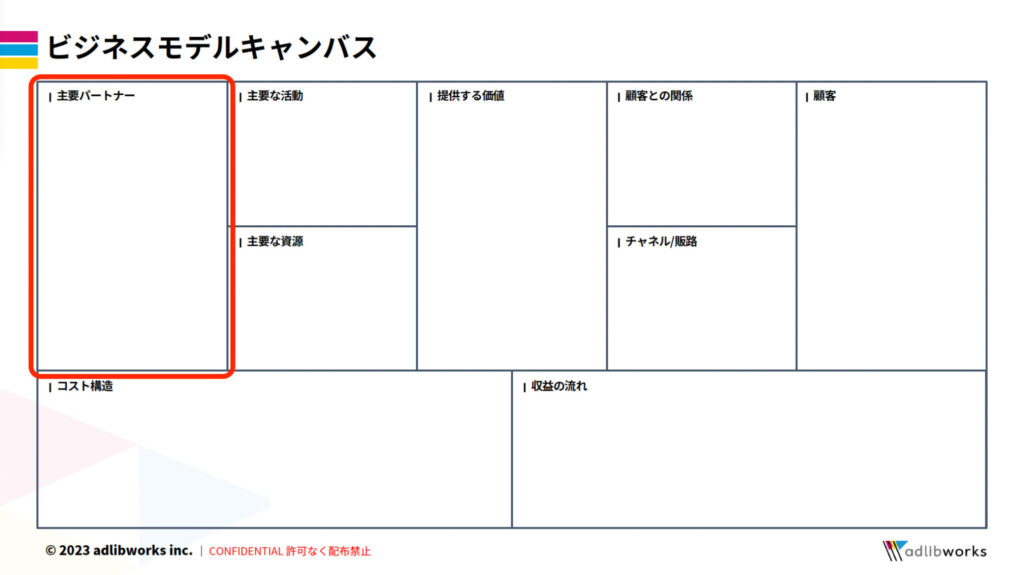

ビジネスモデルキャンバスとは

ビジネスモデルキャンバス(BMC)とは、ビジネスの構造を可視化するためのフレームワークです。

ビジネスで押さえるべき要素を網羅しており、作成することでビジネスモデルの全体像や各要素間の関係性を確認・検討できます。

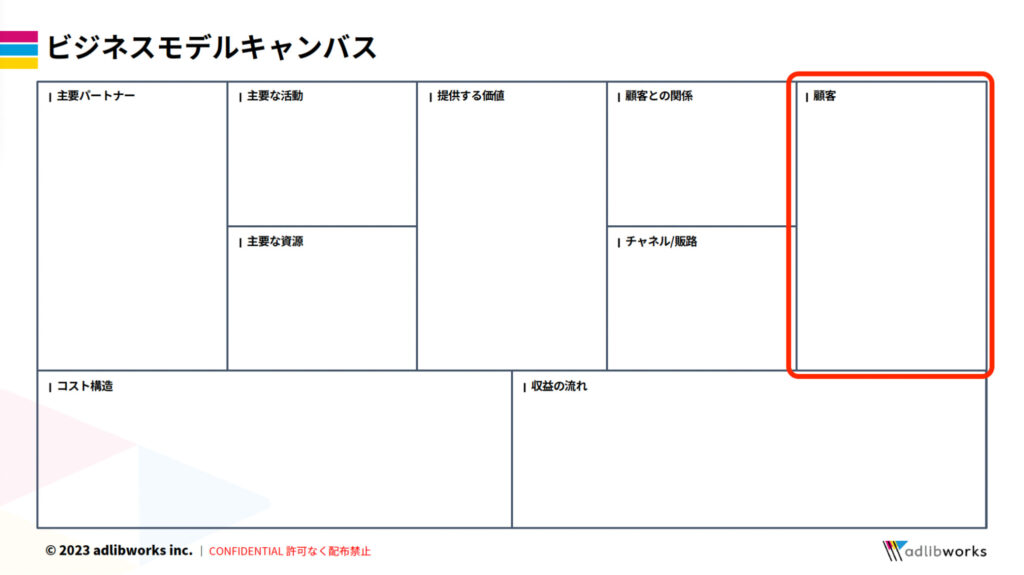

ビジネスモデルキャンバスの構成要素

ビジネスモデルキャンバスは、以下の9つの要素によって構成されています。

- 顧客:製品やサービスを求める顧客のセグメント

- 提供価値:顧客に提供する独自の価値、顧客から選ばれる理由

- チャネルと販路:製品やサービスを顧客に届ける手段、製品の流通経路

- 顧客との関係:顧客満足度を向上させるためのコミュニケーション戦略

- 収益の流れ:ビジネスが収益を上げる方法

- 資源:ビジネスを運営するために必要な、人材・技術・施設などの資源

- 活動:ビジネスの運営に欠かせない、日常的に行う活動

- パートナー:外部の組織や個人との協力関係

- コスト構造:ビジネスを運営するための費用構造

ビジネスモデルキャンバスを作るメリット

スタートアップがビジネスモデルキャンバスを作る最大のメリットは、ビジネスの全体像を俯瞰できる点です。

各要素が一つの紙や画面に書かれていることで、各要素がどのように繋がっているかを簡単に確認できます。

全体像を見ることで、ビジネスに欠けている要素や詰めが甘い点も見つかりやすくなります。

さらにビジネスモデルキャンバスを作成すると、起業家自身の頭の中でも要素間の関連性や強み・弱みが整理できます。

自分のビジネスモデルを誰かに説明するときに「より伝わりやすい」プレゼンができるでしょう。

ビジネスモデルキャンバスの書き方|Amazonのビジネスを事例に解説

ここではビジネスモデルキャンバスの各セクションの書き方を解説します。

顧客

「顧客」のセクションでは下記を明確にしましょう。

- 商品やサービスの価値を「誰に」提供するのか

- 最も重要な顧客は誰なのか

ビジネスが提供する価値提案を受け入れ、お金を払ってくれるターゲットを記載します。

現時点でイメージしている顧客像があれば、その人物像や抱える課題も書き出してみましょう。

さらに、具体的な社名や人物がいる場合はそれも記載します。

Amazonの事例

Amazon Kindleの顧客は「本がほしい人」です。 ですが、それだとその顧客は本屋に行くこともできれば、図書館に行って借りてくることもできるので、まだターゲットがぼんやりしています。 ここでは「忙しくて本屋に行く暇がない、本が欲しい人」とするのが良いでしょう。 具体的な悩みを組み合わせることで、顧客像のイメージをピタッとはめることができます。

顧客を書く際のポイント

ビジネスモデルキャンバスを作る際にやりがちなのが、可能性の幅を広げるために、ついつい多くの選択肢を選んでしまうこと。

ビジネスアイデアの初期段階でビジネスモデルを複数設定してしまうと、それだけ作らなければならないプロトタイプや、打たなければならない広告のパターンが増えてしまいます。

一点突破を狙うためにも、特に重視したいビジネスモデルを一つに絞って書きましょう。

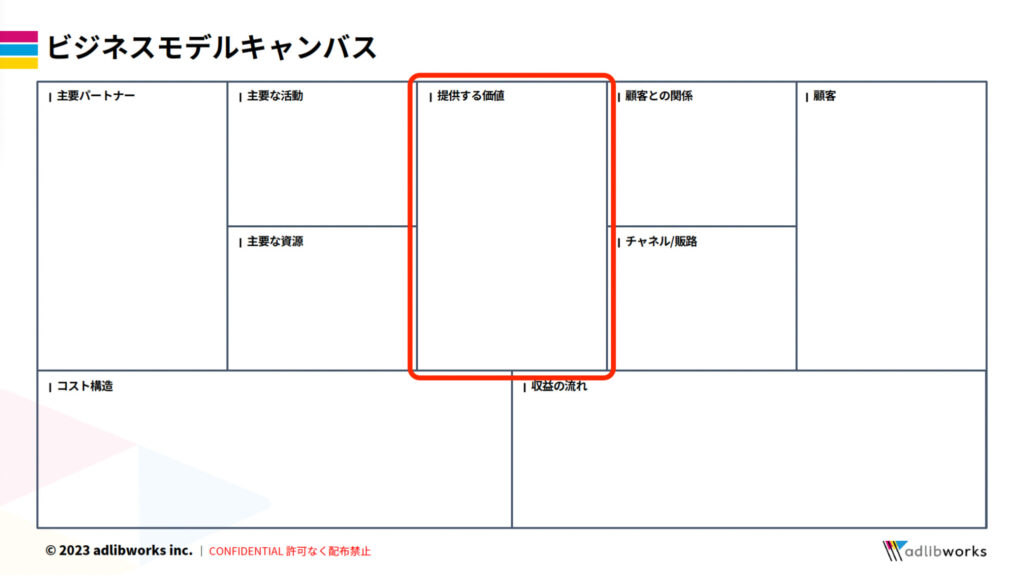

提供価値

設定した顧客に対してを書きます。

- どんな価値を提供したいのか

- どういったニーズを満たしたいのか

製品の特長や価格・デザイン性など、競合他社との差別化につながるメリットも記載します。

事業の概要や事業の核となるキーワードを盛り込みながら、ビジネスが提供する価値について整理しましょう。

Amazonの事例

例えば、Amazonで提供している「価値」は 、

・オンラインで簡単に購入できる

・決済が簡単かつ手段が豊富

・迅速に配達してもらえる

・豊富な品揃え

といったものが挙げられます。

このうち、どれかが欠けるだけでAmazonは一気に使われなくなってしまいます。 ビジネスを行う上で、絶対に欠けてはならない強みが何なのかを考えてみましょう。

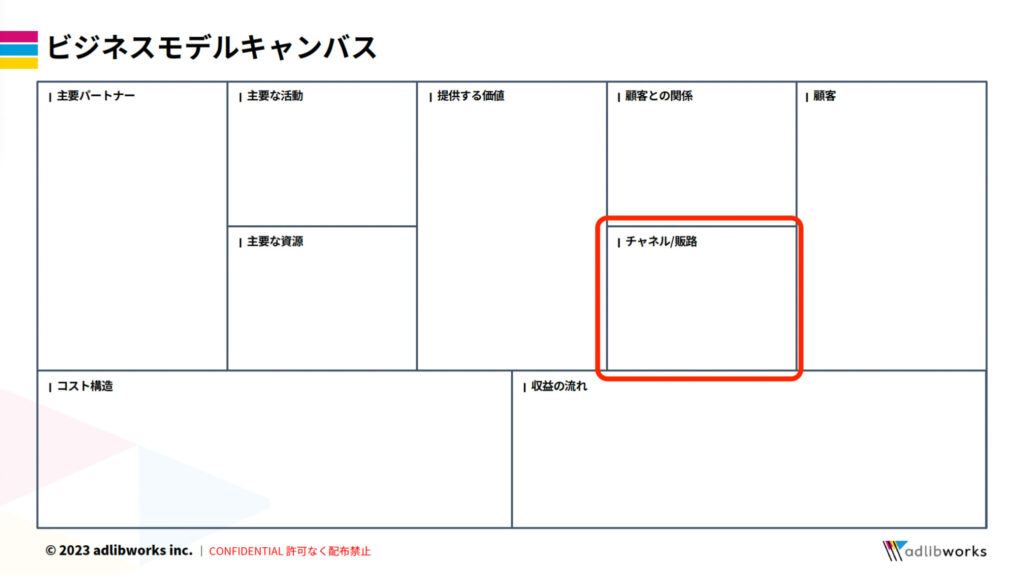

チャネルと販路

- 顧客をどのように集めるのか

- 顧客を集めるためにどのような接点を設けるのか

- どのように価値を提供するのか

を書きます。

WEBだけでなく、紙媒体や、街の看板、テレビなど、あらゆるものがチャネルになります。顧客がどのチャネルに集まっているかを想像し、最適なものを選びましょう。

Amazonの事例

Amazonとの接点として、

・オンライン広告

・TVCM

・スマートフォンアプリのプッシュ通知

が挙げられます。

オンライン広告は、資金の少ないスタートアップでも比較的始めやすい集客方法です。

チャネルと販路を書く際のポイント

ポイントは、今すぐに始められる集客・販売方法をイメージすることです。

例えば「TVCMを打ちたい」と思っても、莫大な資金がなくては実現できません。

「自分のビジネスの最初期の顧客をどう獲得するか」という観点からチャネルを整理してみてください。

顧客との関係

顧客とどのように関係を構築するかを書きます。

しかし、ここで書くべきは「良好な関係を築きたい」といった抽象的なものではありません。

自分のサービスを最終的に選んでもらったり、継続的に利用してもらったりするために必要な関係構築の手段を検討します。

例えば住宅の購入や結婚式など「人生で一度きり」の買い物でない限り、多くの場合顧客とは繰り返し取引を行う(リピーター化を狙う)ことになります。

何度も商品やサービスを使ってもらうために、どんな行動が必要か考えましょう。

Amazonの事例

Amazonの顧客との関係構築方法として、

・レコメンド機能で購買意欲をくすぐる

・ストアで試し読みできることで購買意欲を高める

・ユーザーの評価を見せることで購入への安心感を醸成する

・プライム会員特典を用意することで特別な優遇をする

といったものが挙げられます。 Amazonがユーザーへ継続利用を促すため、さまざまな施策を行っていることが分かります。

収益の流れ

事業を行うには、商品やサービスに対して顧客から「対価」を頂く必要があります。

- どんな顧客に(顧客)

- どんな場所や媒体で出会い(チャネルと販路)

- 何を提供して(提供価値)

- どんな関係になるか(顧客との関係)

これらを整理した後に、マネタイズ(収益の流れ)について考えます。

Amazonの事例

Amazonは、

・販売手数料

・決済手数料

・配送手数料

によって収益をあげています。 一般的に、収益を上げる方法が複数あるほどビジネスが安定しやすくなります。

収益の流れを書く際のポイント

上の事例で挙げた他、以下のようなマネタイズ方法が考えられます。

- 商品代金

- サービス利用料金

- ライセンス料金

- 広告料金

- 仲介手数料

ここでのポイントは「仲介手数料」と漠然としたものを書くのではなく、「●●に対しての仲介手数料」などのようにお金の取り方を具体的に書くことです。

「顧客は何に価値を感じて対価を払ってくれるか」を整理した上で、最適な課金形態やメニューを検討しましょう。

資源

資源は「無くてはならないもの」と言い換えることもできます。

価値を顧客に提供するためにはどんな資源が必要か、不可欠なものを書き出していきます。

- ヒト(従業員やパートナー)

- モノ(機材や施設)

- カネ(投資)

- 情報(データや専門知識、ブランド)

など、経営資源の観点で検討しましょう。

Amazonの事例

Amazonにとって「これがないとサービスが成立しない」というものとして、大規模サーバー ・物流センター などが挙げられます。 そのためAmazonでは、サーバーの保守・運用、物流センターにかかる設備費などに多額の資金を投下しています。

これらの資源は、必ずしも保有していなくても構いません。

他の会社や人が持っているものであれば、パートナーシップを結んで提供してもらうことも戦略の一つです。

活動

もし仮に上記で挙げた「資源」をすべて持っているとしたら、あなたはどんな活動から始めますか?

>製造・流通管理・市場の調査・人材の採用など、さまざまなアクションがあるでしょう。

ここではビジネスの成立に不可欠な「最も重要な活動」について書き出します。

Amazonの事例

例えば、Amazonのビジネスを成り立たせている活動として、

・ECシステムの管理

・カスタマーサポート

が挙げられます。

もちろん他にもさまざまな活動を行っていますが、そもそも「Amazon」というECシステムが動かなければビジネスになりません。 また何億人という顧客を適切にサポートしなければトラブルが続出し、Amazonは使われなくなってしまいます。

上記のAmazonの例のように、「他社と比べてどこが強みか」を意識しながら、特に重要な活動を書いていきます。

パートナー

ビジネス上切っても切れない、代替の聞かない協業相手がいる場合は、これを書きます。

パートナーの例として、下記があります。

- 広告代理店

- 販売代理店・小売業者

- メーカーやSIerなどの製造委託事業者

- 材料や資源のサプライヤー

もしパートナーが特に不要で、すべて自社内で顧客への価値提供を完結できるのであれば、この項目は記入不要です。

Amazonの事例

例えば、世界中の小売店や配送会社 がなければ、Amazonのビジネスは実現できません。今後ビジネスを行う上で必須のパートナーを記載しましょう。

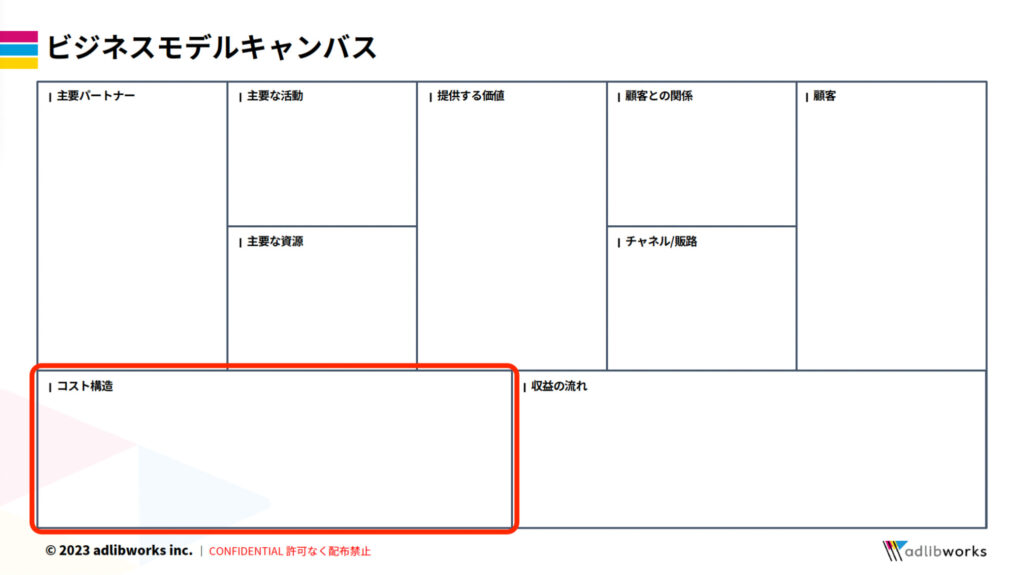

コスト構造

ビジネスアイデアの全貌が見えてきたら、これまでの情報をまとめながら、必要なコストを記載します。

固定費と変動費を分けて考えると、より整理しやすくなります。

Amazonの事例

Amazonというビジネスを継続させるためには、

・人件費 ・外注費(配送)

・サーバー/システム管理費

・物流センター管理費

といったコストが毎月発生します。月々の売り上げに対してコストがオーバーすると事業が立ち行かなくなるため、売上とコストとのバランスが取れているかを確認してください。

作って終わりにしない! ビジネスモデルキャンバスを見直すための本質的な問い5つ

ビジネスモデルキャンバスは作るのに時間がかかることも多く、「作ったらそこで満足してしまった」という状態になりがちです。

しかし本当に重要なのは作成した後。自分のビジネスモデルを繰り返し見直すという作業です。

1回作って終わりにせず、ビジネスモデルキャンバスをブラッシュアップしていくことで、ビジネスの成功確率を向上させることができます。

ここでは、ビジネスモデルキャンバスを見直すための問いを5つご紹介します。

1:本質的なニーズは存在するか?

まず確認するべきは「本当に顧客のニーズがあるのか」です。

そもそも、本質的には誰も求めていないビジネスは成⽴しません。

「なんとなく、ニーズがありそうだから」「流⾏りだから」といった理由でビジネスを始めてしまわないように、足元を固めましょう。

具体的には下記を検討してください。

- 確実に⾃分のビジネスを買ってくれる顧客は存在しているか

- 顧客を「集団」で捉えられているか。そのボリュームはどの程度あるのか

- 顧客は今、本当に困っているのか。他社は本当にその価値を提供できていないのか

2:マーケティングは適切か?

次に、マーケティング上の戦略が間違っていないか検討しましょう。

使おうと思っているチャネルでターゲット顧客と接点を作るのが不可能だったり、顧客が望まないマネタイズの⽅法だったりするケースがあります。

具体的には下記の項目を検討しましょう。

- 顧客は本当に繰り返し使っている(使いたい)のか

- 顧客の⾏動をしっかりと把握できているか

- そのチャネルが本当に適切か(ターゲット顧客が存在しているか)

3:ソリューションは適切か?

提供するサービスが、本当に他社と比較して優位性があるか確認しましょう。

すでに解決策が存在しており、かつ顧客を集めているサービスの後追いをしてもうまくいきません。

また資金の余力がある競合と価格勝負をしても勝つことは難しいでしょう。

具体的には下記の項目をあらためて検討しましょう。

- お⾦を払ってでも利⽤したい価値があるか

- 顧客は本当に価値を感じるのか

- 他社のサービスを使わない理由が分かっているか

4:オペレーションに問題はないか?

ビジネスをする上で資源の確保が間に合わず、オペレーションが破綻してしまうことは多々あります。

「事業を継続していくためのオペレーションが構築されているか」を⾒直しましょう。

- 何らかの理由で資源が⾜りなくなることはないか

- パートナーとの交渉は本当にうまくいくのか

- パートナーシップを結ぶための条件と制約は明確か

5:事業化にリスクはないか?

当たり前ですが、ビジネスは収益>コストの関係を継続しなくてはなりません。

具体的には、下記の項目を検討してください。

- コストに⾒落としはないか

- 本当に必要なコストなのか

- 収益の仕組みに無理はないか

- 他に良いマネタイズの⼿段はないか