【イベントレポート】令和6年度養父市版スタートアップ in レジデンス 事業報告会・交流会

2025年3月26日、兵庫県養父市(国家戦略特区)にて、養父市版スタートアップ in レジデンス事業報告会・交流会を開催しました。

当日は全国のスタートアップが養父へ集まり、地域の事業者との連携などによって新たに生まれた地域発のプロジェクトの報告が行われました。

本記事ではイベントの様子をレポートします。

養父市版スタートアップ in レジデンスとは

「養父市版スタートアップ in レジデンス」とは、兵庫県養父市で行われている事業で、都市部の起業家を呼び込み、自治体・地域事業者・住民と関わりながら、それぞれの課題の解決につながるビジネスを立ち上げるプロジェクトです。

日本の地方の共通課題にアプローチするビジネスの実証が可能なほか、国家戦略特区である養父市の特性を活かして、従来の規制にとらわれない新たなビジネスに挑戦できるなど、起業家にとって貴重な機会を提供する事業となっています。

▶︎養父市版スタートアップ in レジデンスのこれまでの取り組みはこちら:起業家の挑戦 in 養父

イベントのハイライト

養父市版スタートアップ in レジデンス事業の事業報告

イベントの冒頭では、アドリブワークスの栗山より養父市版スタートアップ in レジデンス事業の事業報告を行いました。

アドリブワークスと養父市の取り組みは、21年度、課題解決型ワーケーション(大手企業の社員などが養父を訪れ、地域企業とともに課題を解決する共創プロジェクト)という文脈から始まりました。

その後取り組み内容についてブラッシュアップを重ねた末に発足したのが、日本全国の起業家を養父に呼び込み、課題解決プロジェクトを推進することで地域と起業家の間に継続的な関係性を築く「養父市版スタートアップ in レジデンス事業」です。

栗山からは本年度の取り組みとして、起業家が立ち上げた課題解決プロジェクトの伴走支援、ビジネスコンテストの実施、オウンドメディアやSNSによる養父市の取り組みのPRなどを紹介しました。

起業家たちが地域課題を解決する事業アイデアを披露

続いて、本事業の伴走支援を受けた起業家5名より、養父市の地域課題を解決する事業アイデアのプレゼンが行われました。

▲株式会社タビキャスト 水谷悦久|観光地から描くシニアのセカンドキャリア支援ビジネス

▲株式会社タビキャスト 水谷悦久|観光地から描くシニアのセカンドキャリア支援ビジネス

▲株式会社ライズ&プレイ(法人登記準備中) 和久井香菜子|謎解きで楽しく理解するダイバーシティ&インクルージョン研修プログラム

▲株式会社ライズ&プレイ(法人登記準備中) 和久井香菜子|謎解きで楽しく理解するダイバーシティ&インクルージョン研修プログラム

▲EcoSlide株式会社 清水颯介|免許不要・最新AI技術による新たなまちの移動を実現するモビリティ

▲EcoSlide株式会社 清水颯介|免許不要・最新AI技術による新たなまちの移動を実現するモビリティ

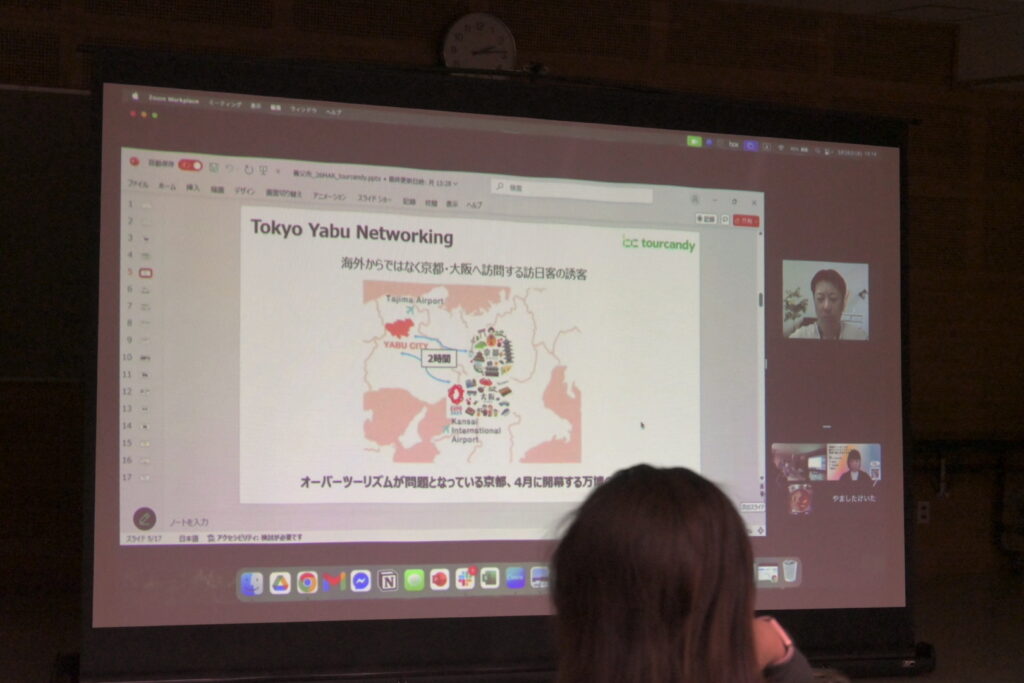

▲tourcandy株式会社 松井健太郎|大阪・京都インバウンドの養父への送客

▲tourcandy株式会社 松井健太郎|大阪・京都インバウンドの養父への送客

▲藤田医科大学 医療准教授/株式会社HUSKEY 西垣孝行|健康不調をサウナで解決!いつでもどこでもサウナ

▲藤田医科大学 医療准教授/株式会社HUSKEY 西垣孝行|健康不調をサウナで解決!いつでもどこでもサウナ

養父市長のあいさつ

イベントの後半では、養父市の大林賢一市長よりごあいさつをいただきました。「起業家の皆さんがこの養父市に集い、起こしてくださった行動の積み重ねが、養父市の持続可能性を高めることにもつながる」と、起業家たちへの感謝と激励の言葉を贈りました。

起業家が開発した最新プロダクトを体験

イベントの終盤では、交流会と並行して、起業家が披露した事業アイデアの体験会が行われました。

▲「EcoSlide」車両の試乗

▲「EcoSlide」車両の試乗

東京大学発のテクノロジーベンチャー「EcoSlide」が開発した、免許不要の電動キックボード・アシスト自転車の試乗会では、来場者たちが安定感とスピード感を兼ね備えた乗り心地を楽しみました。

同社では将来の構想として、自動運転によるシェアサイクルの再配置問題の解決や、買い物難民向けの無人配達を実現するテクノロジーを確立したいとしており、今後の技術発展に期待が高まります。

▲「IESAUNA」体験の様子

▲「IESAUNA」体験の様子

自宅・家庭用サウナ「IESAUNA」の体験会に集まった人たちは、実際に家庭用サウナを体感。「思っていたより本格的で、体がポカポカになった」「実際にレンタルしてみたい」と、好意的なリアクションが多く聞かれました。

まとめ

今回の事業報告会・交流会は、養父市の事業者とスタートアップの出会いから生まれた新たなビジネスの可能性を、地域の方へ知っていただく貴重な機会となりました。

起業家たちの自由な発想と地域のリソースが掛け合わさることで、養父市ならではのイノベーションが次々と生まれつつあります。

今後もこの「スタートアップ in レジデンス」の取り組みを起点に、多様な人々が集い、未来をともに創る循環が続くことを期待しています。