起業初期から始めるブランド戦略の立て方5つのステップ

「ブランド戦略は資金に余裕がある大手企業がやるもの」

「まだ売上も安定していないのにブランディングなんて早すぎる」

「ブランド構築」と聞いたときに、そう考える起業家の方も多いのではないでしょうか。

しかし限られた資源で戦う起業初期だからこそ、価格競争に巻き込まれることなく、顧客に選ばれ続けるためには、明確なブランドの方向性と一貫したメッセージが必要です。

この記事では、起業初期でも実践できるブランド戦略の基本的な考え方と、具体的な立案プロセス、活用できるフレームワークまでを詳しく解説します。

ブランド戦略とは?起業初期こそブランドが必要な理由

ブランド戦略とは、企業や商品・サービスが顧客やステークホルダーに対して「どのような印象を持ってもらいたいか」を明確にし、それを実現するための方針や施策を体系的に設計することです。

顧客の心の中に「この会社といえば○○」というイメージを築き上げ、競合との差別化を図る戦略的なアプローチになります。

ブランド戦略の実践例:スターバックス

例えば、スターバックスは「サードプレイス(家でも職場でもない第三の居場所)」というコンセプトに従ってブランド体験を提供しています。

スターバックスと聞いた人の多くは、「鮮やかな緑色のロゴ」「丁寧な接客」「季節限定のドリンク」などを想起するでしょう。

このような一貫したイメージを提供し、企業価値の向上に繋げる取り組みがブランド戦略です。

起業初期にブランド戦略が重要な3つの理由

価格競争からの脱却できる

大量生産や生産プロセス改善によるコスト圧縮が難しい起業初期において、顧客に商品を選んでもらうには価格以外の価値で勝負する必要があります。

明確なブランドイメージがあることで、「少し高くても、この会社の商品を選びたい」と思ってもらいやすくなり、売上の安定につながります。

認知度アップ

限られた予算の中でユーザーの認知度を上げるには、「キャッチーさ」「親しみやすさ」「ワクワク感」といったイメージを五感を介して伝え、ターゲットの記憶に強く残る必要があります。

一貫した強いブランドを構築することで、最小限の露出でも会社や商品の存在を覚えてもらいやすくなります。

長期的な顧客関係の構築

ブランドへの信頼や愛着は、一朝一夕では築けません。早い段階から一貫したブランド体験を提供することで、将来的に強固な顧客基盤を構築できます。

そうした関係構築の積み重ねは、広告費の削減やリピート顧客の安定確保といった直接的な経営メリットにもつながります。

ブランド戦略とブランディングの違い

「ブランド戦略」と似た言葉として「ブランディング」があります。どちらもブランド構築に関わる言葉ですが、重視するフェーズや最終的なアウトプットが異なります。

ブランド戦略はブランドの「設計図」にあたり、どのようなブランドイメージを形成したいかという計画や方針を指します。

一方、ブランディングは「実行プロセス」にあたり、戦略に基づいて実際にブランドイメージを顧客に伝え、定着させていく継続的な活動全般を指します。

| 項目 | ブランド戦略 | ブランディング |

| 定義 | どのようなブランドを構築するかを決める「設計図」であり、長期的方針。 | ブランド戦略を実際に形にし、顧客に体験として届ける「実行プロセス」。 |

| 目的 | ブランドの方向性や立ち位置を明確化し、市場での差別化軸を定める。 | 戦略で定めたブランド価値を、顧客との接点を通じて浸透・定着させる。 |

| 主な内容 | ・ブランドメッセージ ・市場分析・競合分析 ・ターゲティング ・ペルソナ策定 |

・広告・SNS運用 ・店舗体験設計 ・顧客対応 |

| 成果物(アウトプット) | ・ブランドメッセージ ・ブランドガイドライン ・ブランドキット |

・各種広告物 ・SNS投稿 ・接客マニュアル ・パッケージデザイン |

起業初期に押さえるべき5つのブランド要素

「ブランド要素」とは、ブランド名・ロゴ・キャラクターなど、ブランドを構成する最小単位のもののこと。よくあるブランド要素として、下記の9つが挙げられます。

「ブランド要素」とは、ブランド名・ロゴ・キャラクターなど、ブランドを構成する最小単位のもののこと。よくあるブランド要素として、下記の9つが挙げられます。

- ブランド名

- ロゴ、マーク

- 色

- キャラクター

- パッケージ、空間デザイン

- タグライン

- ジングル、音楽

- ドメイン(URL)

- 匂い(におい)

ここでは起業初期で集中して作り込むべきブランド要素を5つ紹介します。

1. ブランド名

ブランド名は、顧客が最初に接触するブランド要素です。覚えやすく、ブランドの世界観を表現できる名称を選びましょう。

【良いブランド名の条件】

– 発音しやすく、記憶に残りやすい

– ブランドのコンセプトや価値観を表現している

– ドメイン取得が可能

– 商標登録ができる

– 国際展開を考えた場合の言語的な問題がない

ブランド名の例【アドリブワークス】

norosi pressの運営会社である株式会社アドリブワークスの社名は

・「好きなように」「即興」を意味する音楽用語アドリブ(ad-lib)

・「仕事」を意味する「ワークス」

を掛け合わせた造語です。

従来の「良い大学・良い会社・良い給与」という画一的な人生のルートが一つの価値観に過ぎなくなった多様性の時代において、人生に「アドリブ」的な余白を作り、世の中に前向きなチャレンジを増やしたいというビジョンを示す社名として付けられました。

「アドリブ」という日常的に使う語を用いて親しみやすさを伝えるとともに、「個人の感性を活かして社会を前進させる」という方向性が伝わる社名となっています。

2. ロゴとマーク

ロゴは文字をデザインしたもの、マークは図案や記号のことです。視覚的にブランドを印象づける重要な要素です。

とはいえ、起業初期から完璧を求めすぎず、最初はココナラ・クラウドワークスなどのスキルシェアサービスを活用して、簡易的なものを作成することから始めましょう。

【ロゴとマークのデザインのポイント】

– シンプルで認識しやすいデザイン

– 様々なサイズで使用できる拡張性

– 白黒でも効果的に機能する

– ブランドコンセプトとの一貫性

ブランドマークの例【アドリブワークス】

アドリブワークスのブランドマークはピンク・イエロー・ブルーの三色の旗です。

この三色には「感情」「要素」「関係者」という、三つの視点から意味を込めています。

- 事業の起点となる感情|「好奇心」「嫉妬心」「怒り」

- 事業を形成する要素|「ロジカル」「クリエイティブ」「テクノロジー」

- オープンイノベーションに取り組む関係者|「起業家」「企業・自治体」「私たち」

多様な感情・要素・関係者をかけ合わせてイノベーションを生み出すとともに、挑戦・先導・集合のシンボルである「旗」のモチーフを用いることで、常に変化の先頭に立つという意志を表現しています。

3. ブランドカラー

色は感情に直接働きかける強力なブランド要素です。ターゲットの心理的反応や業界特性、競合が使っている色を考慮して、ブランドカラーを決定しましょう。

【色が与える印象の例】

– 赤:情熱、エネルギー、緊急性

– 青:信頼性、安定性、プロフェッショナル

– 緑:自然、成長、安心感

– 黒:高級感、洗練性、権威性

4. タグライン(ブランドメッセージ)

タグライン(ブランドメッセージ)は、ブランドの価値や特徴を簡潔に表現したキャッチコピーです。

ファミリーマート の「あなたと、コンビに、ファミリーマート」や、 マクドナルド「i’m lovin’ it」 などがタグラインにあたり、顧客の記憶に残り、ブランドを想起させる重要な役割を果たします。

【効果的なタグラインにするには】

– なるべく短く、簡潔に

– ブランドの核となる価値を表現

– リズムがよく口にしたくなる語感

– 他社との差別化ポイントが含まれている

タグラインの例【アドリブワークス】

アドリブワークスのタグラインは下記です。

事業をつくることを 誰でもできることにして 世界に豊かな彩りをもたらす。

同社が挑む「生業づくりの民主化」を端的に分かりやすく伝えるとともに、「自己実現する個人の増加 → 生産性向上・イノベーションの加速 → 社会課題解決」というストーリーを端的に表現したタグラインとなっています。

5. ドメイン(URL)・アカウント名

現代のビジネスにおいて、WebサイトやSNSアカウントは必須です。ブランド名と一致したドメイン・アカウント名を取得できるかも、ブランド名選定時の重要な判断材料になります。

【ドメイン・アカウント名選択のコツ】

– できるだけシンプルで短いURLにする

– ハイフンや数字の使用は最小限に抑える

-ブランド名や事業内容と関連性を持たせる

ブランド戦略立案の5ステップ

ここでは、ブランド戦略を立案するための具体的なステップを解説します。

STEP1. 課題の把握と目的の明確化

まずは自社が抱える課題を整理し、ブランド戦略で何を達成したいのかを明確にします。

「競合他社と比べて選ばれにくい理由は?」「価格競争に巻き込まれている要因は?」など、自社の課題を問いの形に落とし込み、顧客の声を聞きながら原因を整理します。

課題を把握するには、アンケート調査を行ったり、競合他社のSNSやレビューサイトの分析をしたりするのもおすすめです。

課題を把握する際は、感情的な判断ではなく、データに基づいた客観的な分析を心がけましょう。

STEP2. 強みの言語化

自社の強みを明確に言語化し、ブランド戦略の核となる要素を見つけ出します。強みを発見するアプローチとして、下記に取り組むのがおすすめです。

【強み発見のアプローチ】

– 既存顧客が継続利用する理由の分析

– 取引先が選び続ける理由のヒアリング

– 創業からの歴史や創業者の経験の棚卸し

言語化の際は、数値で表現できるものは具体的な数字を用い、主観的な表現ではなく客観的な事実に基づいてまとめましょう。

たとえば「品質が良い」という抽象的な表現ではなく、「創業30年で培った技術により、業界平均より20%長持ちする製品」など、数値と実績を盛り込んで強みを具体化することが望ましいです。

さらに、競合と比較した際の優位性についても整理すると、本当に自社の強みと言えるのかを確認できます。

STEP3. ブランドターゲットの選定

次に、誰に向けてブランドメッセージを発信するのかを定義します。

ターゲットが曖昧なままでは、メッセージやビジュアル、体験設計といったすべてのブランド要素がぼやけてしまいます。

ターゲットを設定する際は、まず既存顧客の年齢・性別・職業・購買行動などを分析します。その中で最も収益性の高い顧客層を特定し、将来的に獲得したい顧客とするのがおすすめです。

そのうえで、具体的な人物像を描いたペルソナを作成しましょう。

STEP4. ブランドメッセージの設定

ブランドターゲットの心に響くメッセージを設定します。

ブランドメッセージはブランド戦略の核となる要素のため、基本的には変更を加えないものとして慎重に考えましょう。

ブランドメッセージには、企業として貫き続ける根本的な理念や価値観を取り入れるのがおすすめです。

【良いブランドメッセージの特徴】

– ターゲットの感情に訴える

– 競合との違いが明確

– 自社の強みと一致している

– 様々なコミュニケーションに展開できる

STEP5.ブランドキット・ブランドガイドラインの策定

最後に、設定したブランドメッセージを顧客に伝えるための具体的な表現方法を決めていきます。

魅力的なブランドメッセージを作成しても、伝わらなければ意味はありません。一貫したメッセージを伝えられるように、ブランドキットとブランドガイドラインを作成します。

ブランドキットとは

ブランドキットは、ブランド要素を一貫性のあるものとして管理するためのツールです。

ロゴやマーク・カラーの組み合わせ・フォント(文字のデザイン)・イラストなど、ブランドを表現するために必要な素材がひとまとめになっています。

チラシやSNS投稿・名刺などを作るとき、ブランドキットの素材を常に活用することで、すべての制作物の雰囲気を統一できます。

ブランドキットの管理には、デザインツールのCanvaが便利です。ブランド要素を一か所にまとめることができるほか、設定完了後はCanvaエディター内でいつでもブランドのフォント・ロゴ・色などをブランドテンプレートから呼び出すことができます。

Canvaのツール上で簡単にデザインキットを呼び出すことができる

ブランドガイドラインとは

ブランドガイドラインは、ブランドキットをどのように使うかをまとめた「ルールブック」です。

ロゴはどんな色で使うか、文字のサイズやロゴマークとのバランス、写真はどんな雰囲気で撮るかなど、ブランドらしさを守るための決まりごとが書かれています。

これを守ることで、どこで見ても「あの会社だ」とすぐわかる、一貫した印象をつくることができます。

ブランド戦略に活用できるフレームワーク

ブランド戦略の立案をより体系的に進めるためには、マーケティングのフレームワークを活用するのがおすすめです。

ここではブランド戦略構築に使えるフレームワークやツールを紹介します。

3C分析

3C分析は「Company(自社)」「Competitor(競合他社)」「Customer(顧客)」の3つの要素に着目し、自社の内外環境を分析するフレームワークです。

ブランド戦略においては、市場での立ち位置や差別化ポイントを明確にするための土台づくりに活用できます。

自社の強みや課題、競合との違い、そして顧客のニーズや価値観を整理することで、ブランドの方向性をより精度高く描けます。

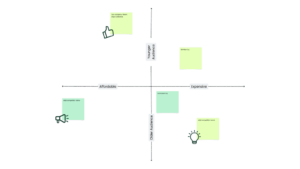

ポジショニングマップ

ポジショニングマップは、自社ブランドの市場での位置づけを明確化するためのフレームワークです。

価格や品質、機能やデザインなど、消費者の購買決定要因を軸に設定し、自社と競合ブランドをマップ上にプロットします。

ブランド戦略では、競合との距離感や市場の空白領域を視覚的に把握できるため、差別化戦略や新たなポジション獲得の方針を立てやすくなります。

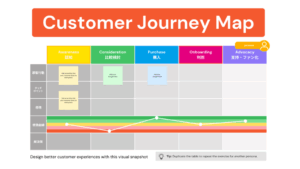

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客がブランドを知ってから購入・利用、さらに継続利用やファン化に至るまでのプロセスと、その過程での感情や行動の変化を可視化するフレームワークです。

カスタマージャーニーマップによって、広告やSNS、店舗、アフターサポートといった顧客接点ごとの体験設計を整理できます。

各フェーズで、顧客にどのような印象や価値を届けるべきかが明確になるため、一貫したブランド体験の提供が可能になります。

まとめ

起業初期のブランド戦略構築は、大企業のような潤沢な予算がなくても実践できます。重要なのは、明確な方向性を定め、限られた資源を集中投下することです。

ブランド戦略の第一歩として、まずはブランドメッセージとブランドキットを作ることから始めてみましょう。