効果的なコミュニケーション戦略の立て方|信頼構築の仕組みを6ステップで解説

起業したばかりの方や、これからビジネスを始めようとしている方にとって「どうやってお客さんと信頼関係を築くか」は非常に大きな課題です。

いい商品やサービスを用意しても、それが伝わらなければ選んでもらえません。魅力を伝えるためには、効果的なコミュニケーションの仕組みが必要です。

とはいえ、「具体的に何から始めればいいの?」「お金をかけずにできる工夫は?」と悩む方も多いと思います。

この記事では、コミュニケーション戦略の基礎と、起業初期でも実践できる方法を6つのステップでわかりやすく紹介します。

コミュニケーション戦略とは

コミュニケーション戦略とは、企業が目標達成のために「誰に」「どんなメッセージを」「どのような方法で」を伝えるかを体系的に設計した計画のことです。

単なる広告や宣伝活動ではなく、顧客との長期的な関係性を築くための包括的なアプローチを指します。

マーケティング・広報・ブランディング・カスタマーサービスなど、顧客との接点で一貫したメッセージを発信することで、顧客の共感や信頼を獲得します。

コミュニケーション戦略に必要な3つの要素

成功するコミュニケーション戦略には、以下の3つの要素が不可欠です。

- ターゲットの明確化:誰にメッセージを届けるのかを具体的に定義する

- メッセージの一貫性:すべての接点で統一されたブランド体験を提供する

- 適切なチャネル選択:ターゲットに最も効果的に届く媒体や手法を選定する

これらの要素を戦略的に組み合わせることで、企業は競合他社との差別化を図り、顧客との強固な関係を築くことができます。

コミュニケーション戦略の実践例|任天堂「Nintendo Direct」

「Nintendo Direct」とは、任天堂がインターネット上で配信している公式映像コンテンツで、今後発売予定のゲームソフトなどの最新情報を伝えるオンライン番組です。

他社メディアを介さずに、任天堂自らがゲームファンへ情報を直接発信する場として開始されました。

ここではコミュニケーション戦略の観点から、任天堂の「Nintendo Direct」の取り組みを解説します。

1. ターゲットの明確化

「Nintendo Direct」は「ファン(既存顧客)」を中心に、ライト層までコミュニケーションが広がるように狙いを定めています。

特に「コアゲーマー」や「任天堂タイトルを待ち望むファン」を主ターゲットに据えつつ、映像のわかりやすさやSNS拡散を通じてライト層にも自然に広がる設計がされています。

起業初期でも、まずは「最も伝えたい相手」を明確にすることで、「何を」「どう」伝えるかがブレなくなります。

2. メッセージの一貫性

Nintendo Directは「魅力的な最新ゲームタイトルの内容を、一番最初に、直接伝える」というスタイルを一貫して続けています。

番組は任天堂の社長や社員が案内役を務め、時には他社のクリエイターが登場してゲームについて紹介することも。

「新作情報が任天堂から直接届く」ことがブランド体験となり、顧客に安心感と期待感を与えるサイクルを作り出しています。

3. 適切なチャネル選択

任天堂は従来の展示会やゲーム雑誌ではなく、YouTubeやSNSといった「ファンが集まりやすい場所」で直接情報を発信するようにした結果、世界中のユーザーに情報を同時に届けられるようになりました。

起業初期の場合、無理に大きな広告を打つ必要はないものの、やはり顧客が普段よく見ているチャネルに情報を発信することが重要です。

たとえば「Instagram」「LINE」「Twitter(X)」など、ターゲットが日常的に使うSNSやチャネルを選びましょう。

顧客コミュニケーションがもたらす3つのメリット

効果的な顧客コミュニケーションは、企業に以下のようなメリットがあります。

顧客の信頼獲得

定期的で質の高いコミュニケーションは、顧客との信頼関係を構築する最も確実な方法です。

たとえばスーパーで清涼飲料水を買うとき、人は全く知らないメーカーの飲み物よりもCMで見たことのあるメーカーを選びやすい傾向があります。

このように、人は接触頻度の高いものに対して好意を抱く傾向があり、心理学では「ザイオンス効果」と呼ばれています。

信頼関係が確立されると、顧客はその企業の商品を継続的に利用したいと思うようになり、中には熱心なファンへと変化する人も現れます。

マーケティング効果が高まる

良好な顧客関係は、コスト効率の高いマーケティング機会を創出します。

たとえば、飲食店の常連さん(リピーター)は何度も足を運んでくれるだけでなく、「新作メニューが入りましたよ」と声をかけると注文につながりやすかったりします。

このように、良質な顧客コミュニケーションが行われていると、リピートや追加購入が発生しやすく、新規顧客獲得に比べても顧客獲得コストが低くなります。

ブランド力の向上と口コミ効果

優れた顧客コミュニケーションは、ブランドの価値を高める近道です。

商品や企業に紐づく良質な体験が多くの人に知られると、次のような良い流れが生まれます。

- 顧客満足度が上がる:気持ちのいい対応や体験がある

- 自然に口コミが広がる:満足したお客さんが周りに勧めてくれる

- 新しいお客さんが増える:信頼できる人からの紹介で安心して来店

- ブランドの認知が広がる:さらに多くの人に存在を知ってもらえる

このサイクルが回れば、広告に大きなお金をかけなくても、信頼と口コミの力で持続的に成長していけるのです。

コミュニケーション戦略とプロモーション戦略の違い

コミュニケーション戦略を理解する上で、よく混同される「プロモーション戦略」との違いを明確にしておくことが重要です。

| 項目 | コミュニケーション戦略 | プロモーション戦略 |

| 目的 | 長期的なブランド価値向上・顧客との関係性構築 | 短期的な売上促進・購買行動の喚起 |

| 時間軸 | 継続的・長期的 | 期間限定・短期的 |

| アプローチ | 包括的・統合的 | 個別施策・戦術的 |

| 測定指標 | ブランド認知度、顧客満足度、LTV(顧客生涯価値) | 売上、コンバージョン率、ROI |

コミュニケーション戦略は企業全体の方向性を決める「戦略」レベルの取り組みであり、プロモーション戦略はその戦略を実現するための「戦術」として位置づけられます。

両者を適切に組み合わせることで、短期的な成果と長期的な成長を両立できます。

効果的なコミュニケーション戦略を立てる6つのステップ

成功するコミュニケーション戦略は、体系的なプロセスに従って構築する必要があります。

以下の6つのステップに沿って進めることで、確実に成果につながる戦略を立案できます。

ステップ1:現状分析の実施

戦略立案の第一歩は、自社を取り巻く環境を正確に把握することです。

客観的なデータに基づいて3C分析・SWOT分析などを行うことにより、戦略の方向性と優先順位を決定できます。

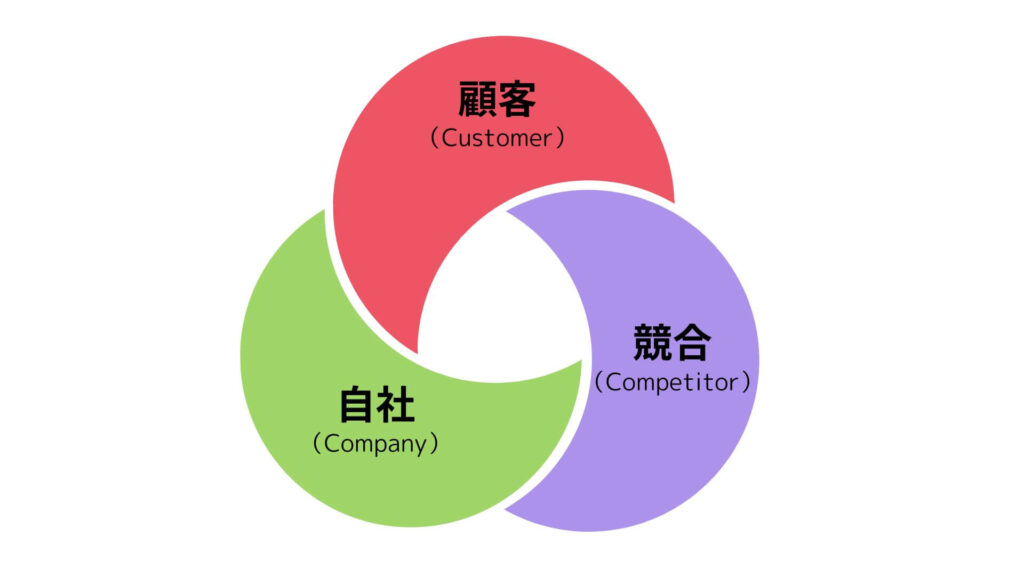

3C分析による環境把握

3C分析は「Company(自社)」「Competitor(競合他社)」「Customer(顧客)」の3つの要素に着目し、自社の内外環境を分析するフレームワークです。

自社の強みや課題、競合との違い、そして顧客のニーズや価値観を整理することで、市場の中で自社がどんなメッセージを発するべきか、コミュニケーションの方向性をより精度高く描けます。

| 項目 | 分析内容 | 具体例(アパレルの場合) |

| Company 自社 |

・自社が持っている資源や強み ・ブランドの立ち位置 ・既存顧客 |

例:小さなアパレルブランドなら「デザイン力」「SNSフォロワー500人」「仕入れ先とのつながり」 |

| Competitor 競合 |

・同じ市場にいるライバルの戦略や強み、弱み ・市場シェア |

例:近隣のセレクトショップは「価格は安いがSNS発信が弱い」など |

| Customer 顧客 |

・顧客がどんなニーズを持ち、どんな行動をとり、価値観がどう変化しているか | 例:20代女性は「量よりも個性やサステナブル志向の服を選ぶ傾向が強まっている」 |

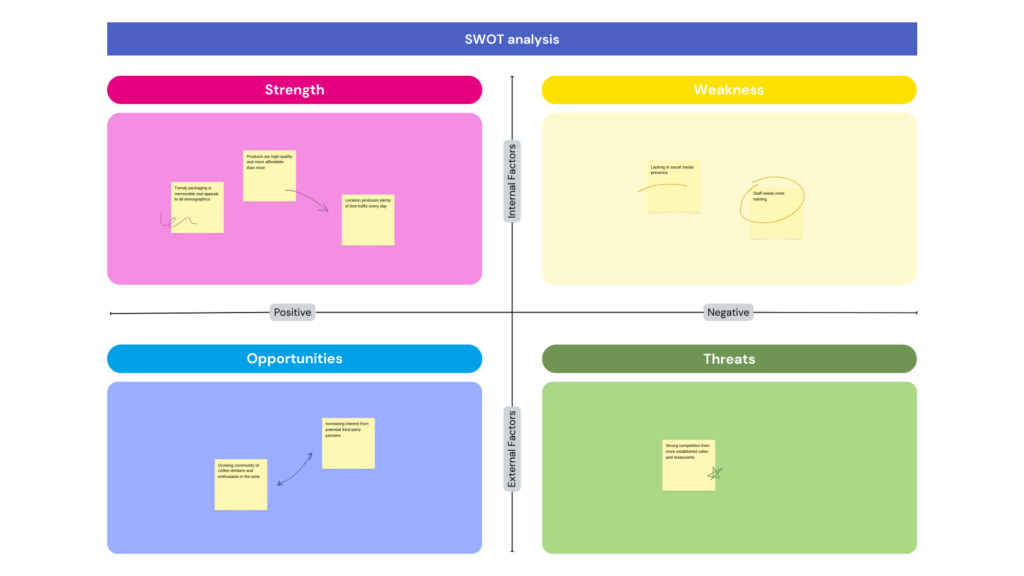

SWOT分析による戦略方向性の決定

SWOT分析は「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」

「Threat(脅威)」の4つの要素に着目し、自社の状況を総合的に評価するフレームワークです。

これらの要素を整理することで、自社の内外環境を総合的に評価し、強みと機会を活かしながら、弱みと脅威に対処する戦略を策定できます。

| 項目 | 分析内容 | 具体例(清涼飲料水の場合) |

| Strengths (強み) |

他にはない自社の武器や得意分野 | ・地元産のフルーツを使ったオリジナルレシピ ・小ロット生産で新フレーバーをすぐに出せる ・健康志向(砂糖控えめ・無添加)を前面に打ち出せる |

| Weaknesses (弱み) |

改善が必要な点や不十分な部分 | ・大手に比べて知名度が低い ・販売チャネルが限られている(ネット販売中心) ・広告に使える予算が少ない |

| Opportunities (機会) |

市場や社会の変化が生むチャンス | ・健康志向やオーガニック需要の高まり ・SNSで「映える飲料」が話題化しやすい ・地域ブランドやクラフト飲料の人気上昇 |

| Threats (脅威) |

事業にマイナスの影響を与える外部要因 | ・大手飲料メーカーによる低価格 ・大量生産品との競争 ・原材料価格の高騰(フルーツ・砂糖など) ・景気悪化で高価格商品が敬遠されるリスク |

これらの分析結果を見ていくことで、自社が取るべき基本戦略が明確になります。

ステップ2:具体的な目標設定

現状分析に基づいて、達成すべき目標を明確に設定します。目標設計の際は、SMARTの法則に基づいて行うとよいでしょう。

SMARTの法則とは

「SMART(スマート)」とは、目標達成のために用いられるフレームワーク。5つの英語の頭文字から成る項目に当てはめながら目標設定を行うことで、目標を具体的で実行可能なものに変え、達成の可能性を高めることができます。

| 項目 | 意味 | 具体例 |

| Specific (具体的) |

目標を明確にする | 「認知度向上」ではなく「ブランド認知度を20%に上げる」 |

| Measurable (測定可能) |

数値で測定できるようにする | 認知度調査やSNSフォロワー数などで進捗を追跡 |

| Achievable (達成可能) |

実現可能性を考慮する | 広告費や人員を踏まえて現実的な数値に設定 |

| Relevant (関連性) |

事業全体の目標と一致させる | 売上拡大につながる認知度向上など |

| Time-bound (期限付き) |

達成期限を決める | 「6か月以内にブランド認知度を20%に上げる」 |

ステップ3:キーメッセージを作成する

ステップ1で分析した情報を一枚に整理して、ターゲットのインサイトを下記の一文にまとめます。

【インサイトの型】

「私は(状況)で(こうしたい)。でも(障害)がある。だから(解決像)が必要」

この情報をもとに、ユーザーが商品・サービスに期待する「機能」「便益」「成果」の3つの価値を言語化します。

【商品・サービスの3つの価値】

・どんな特徴に魅力を感じたか(機能)

・どんなメリットを感じたか(便益)

・どんな自分になれるかと考えたか(成果)

(例)

コーヒーは「無糖でカフェインが入っており(機能)」「眠くなりにくく(便益)」「午後も集中が途切れない(成果)」という価値があります。

この「インサイト」と「3つの価値」で整理されたキーワードをもとに、20〜30字程度のキーメッセージを作成します。

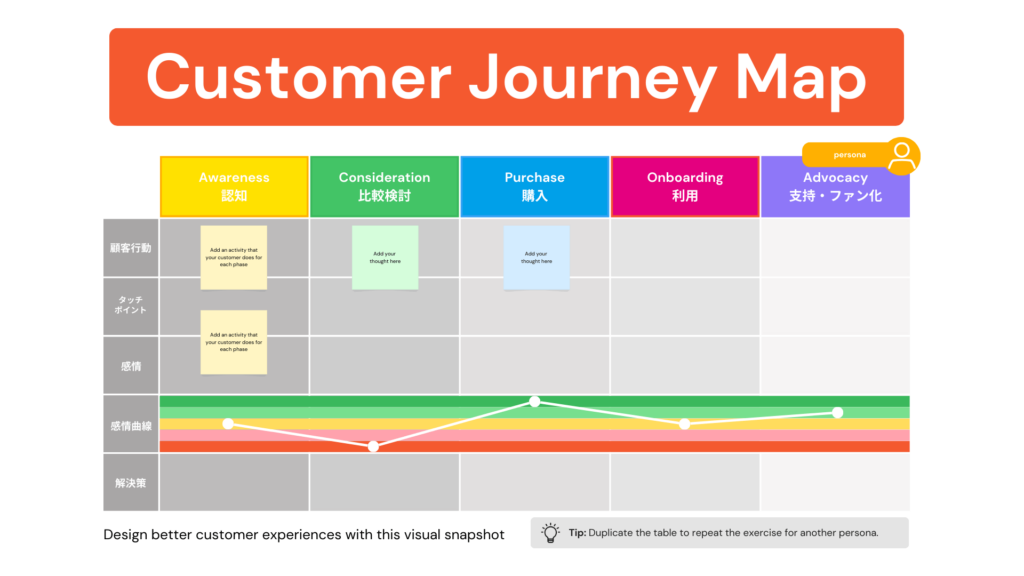

ステップ4:カスタマージャーニーの設計

カスタマージャーニーとは、お客さんが商品やサービスを知ってから購入・利用、さらにファンになるまでの道のりを「旅(ジャーニー)」にたとえて整理したフレームワーク。

カスタマージャーニーを使って、顧客がブランドとの接点を持ってから購入・利用に至るまでのステップを可視化し、各段階で最適なコミュニケーションを設計します。

コミュニケーションを整理する際には、「AISAS(アイサス)」などの購買心理モデルを使いながらやるべきことを整理するのがおすすめです。

カスタマージャーニーで整理するべき項目

| ステップ | 顧客の行動・心理 | 自社でやるべき施策 |

| Attention(認知) | 商品やブランドの存在を知る | SNS広告、ブログ記事、イベント出展 |

| Interest(興味) | 「ちょっと気になる」と思う | 特徴を紹介するLPや動画、比較コンテンツ |

| Search(検索) | 詳しく調べて検討する | SEO対策、口コミページ、レビューサイトでの露出 |

| Action(行動) | 実際に購入する | 購入体験の最適化、複数の決済方法に対応 |

| Share(共有) | 体験を周囲に伝える | SNS投稿キャンペーン、レビュー特典、コミュニティ運営 |

ステップ5:最適なコミュニケーション手法の選定

ターゲット顧客の特性や行動パターンに最も適した手法を選択します。

単一の手法に依存するのではなく、複数の手法を組み合わせる「コミュニケーションミックス」が効果的です。

たとえば、世代別にターゲットを分類すると、下記のようなコミュニケーションミックスがマッチしやすいと言われています。

| ターゲット | 効果的な手法 | 理由 |

| 10〜30代 | SNS、インフルエンサー、動画コンテンツ | デジタルネイティブであり、視覚的コンテンツを好む |

| 30〜50代 | メールマーケティング、ウェビナー、ブログ | 情報収集力が高く、詳しい内容を求める傾向がある |

| 50代以上 | DM、電話、新聞・雑誌広告 | 信頼性を重視し、アナログ媒体に親和性が高い |

ステップ6:効果測定と継続改善

戦略実行後は、設定した目標に対する達成率を確認し、必要に応じて戦略を調整します。

PDCAサイクルを回すことで、戦略の精度を向上させましょう。

効果測定では、下記の測定指標(KPI)を用いるのがおすすめです。

| カテゴリー | 指標例 | 意味(何を測るか) |

| 認知度系 | ブランド認知率 | どれだけ多くの人が自社ブランドを「知っているか」 |

| 検索ボリューム | 自社や商品名がどれくらい検索されているか | |

| エンゲージメント系 | SNSエンゲージメント率 | 投稿に「いいね・シェア・コメント」される割合 |

| サイト滞在時間 | Webサイトに訪れた人がどのくらいの時間見ているか | |

| 行動系 | コンバージョン率 | サイト訪問者が「購入や問い合わせ」に至る割合 |

起業初期に取り組むべき4つのコミュニケーション施策

起業初期のコミュニケーション戦略は、限られた予算とリソースの中で最大の効果を得るためにも、優先順位の高い施策から段階的に取り組むことが重要です。

ここでは起業初期に取り組むべき4つのコミュニケーション施策を紹介します。

企業Webサイト・製品サイトの構築

Webサイトは、いわば会社の「デジタル名刺」です。

サービス概要や具体的な事例、実績、お客様の声など、公式サイトからの信頼性の高い情報発信は信頼につながり、新規客にも既存客にも安心してもらえます。

さらに検索で見つけてもらいやすくする工夫をすれば、広告費をかけずに新しいお客さんが来てくれるようになり、長期的に効果のある仕組みになります。

SNSを活用したコミュニティ形成

特に若年層をターゲットとする企業にとって、SNSは最も費用対効果の高いコミュニケーション手法の一つです。

プラットフォームごとに下記のような特徴があるため、自社ターゲットに合ったSNSを活用しましょう。

| プラットフォーム | 特徴 | 主な活用法 |

| Twitter(X) | ・リアルタイム性 ・話題性 ・カスタマーサポート |

最新情報の発信、顧客対応、話題づくり |

| ・視覚的訴求 ・ライフスタイル提案 ・ブランド世界観の構築 |

商品写真や動画で魅力を伝える、世界観づくり | |

| ・BtoB ・専門性 ・業界ネットワーク |

ビジネス情報発信、人材採用、業界内での信頼構築 | |

| YouTube | ・詳細説明 ・チュートリアル ・企業文化の発信 |

商品紹介動画、ハウツー動画、企業ストーリー発信 |

ただし、炎上リスクもあるため、投稿前のチェック体制や危機管理マニュアルの整備が必要です。

プレスリリースによる信頼性向上

メディア掲載による第三者からの情報発信は、企業の信頼性を大幅に向上させる効果があります。

メディア掲載により「社会的に注目されている企業」という印象を与え、営業活動や採用活動にもプラスの影響があります。

ターゲットに適したオンライン広告の活用

有料広告は即効性があり、精密なターゲティングが可能な手法です。予算に応じて段階的に拡大できるため、スタートアップでも取り組みやすい施策です。

小額予算から始めて効果を検証し、成果の出る手法に集中投資することで、ROIを最大化できます。

コミュニケーション戦略チェックリスト【設計から運用改善まで】

戦略の設計〜実行準備〜運用・改善の各段階では、以下の項目がきちんと達成できているか確認しましょう。

1. 戦略設計段階

- ターゲット顧客が明確に定義されている

- SMART原則に基づく具体的な目標が設定されている

- 競合分析から差別化ポイントが明確になっている

- 予算とリソース配分が適切に計画されている

2. 実行準備段階

- 使用するコミュニケーション手法が決定されている

- コンテンツ制作体制(人・仕組み)が整っている

- 効果測定の仕組み(KPI・ツール)が準備されている

- 危機管理・トラブル対応マニュアルが用意されている

3. 運用・改善段階

- 定期的に効果測定と報告を行っている

- PDCAサイクルに基づき改善を続けている

- チーム内での情報共有・ナレッジ蓄積ができている

- 顧客からのフィードバックを収集・活用している

まとめ:持続可能なコミュニケーション戦略の構築に向けて

効果的なコミュニケーション戦略は、企業の持続的成長を支える重要な基盤です。

重要なのは、完璧な戦略を求めすぎずに、小さく始めて継続的に改善していくこと。

コミュニケーション戦略の成功は一朝一夕には達成できませんが、着実に積み重ねることで、競合他社との明確な差別化と、顧客との強固な信頼関係を構築することができます。

本記事で紹介した5つのステップと具体的な施策を参考に、自社の状況に合わせて戦略を構築しましょう。